Por: Soraya Carvajal B.

Escuchar a Laura Restrepo implica quedarse con la sensación de estar frente a una mujer vital, inteligente, accesible, amplia conocedora de su oficio, satisfecha con su vida y con una marcada identidad colombiana, que refrenda a lo largo de la charla con innumerables referencias a su país de origen.

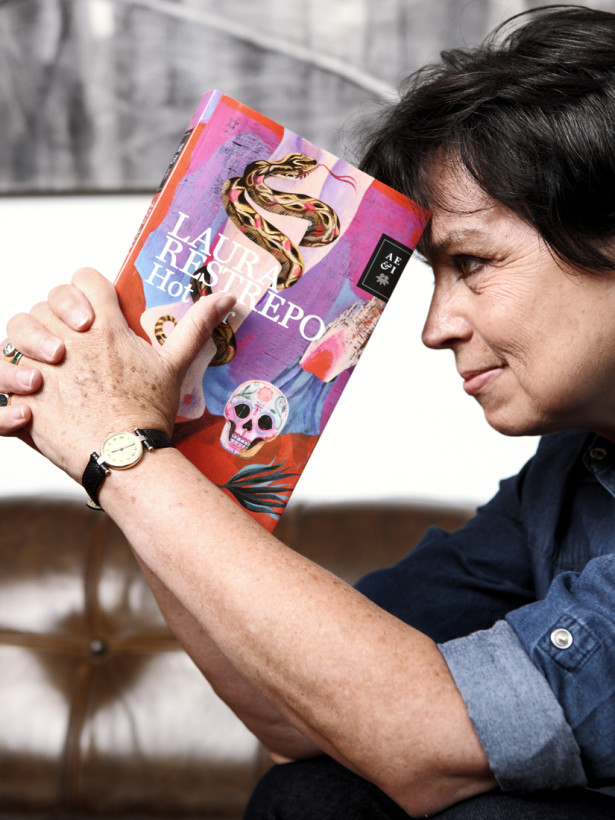

La escritora, quien recientemente participó en los “Encuentros en el Instituto Cervantes” habló acerca de literatura, sus distintas influencias, su última obra “Hot Sur” y sobre su mirada frente a las conversaciones de paz que actualmente se llevan a cabo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc.

Estas son algunas de sus impresiones:

Periodista, profesora, escritora, política, negociadora de paz, exiliada: Las distintas Lauras

Laura Restrepo: Soy varias Lauras y una sola colombiana, no hay colombiano que no tenga una vida tormentosa y de alguna manera yo siento que son varias facetas de lo mismo: Empecé siendo maestra de escuela muy jovencita, inclusive de muchachos que eran mayores que yo y a quienes realmente no tenía nada que enseñarles (…) pero siento que desde esos 17 años, cuando era maestra de escuela, para mí siempre ha sido importante la relación con el público, me interesa el que está enfrente, el lector, el que está dialogando contigo, tengo muy clara conciencia de que sin esa persona no estás haciendo nada y toda la diversidad de estos oficios tienen en común el que estás jugando a 2 bandas con esa persona. El contenido es la comunicación, ese puente que se quiere crear y que es el mismo en los diferentes oficios que he desempeñado.

Maneras de mirar

L.R: Admiro de los periodistas el que tengan el derecho de preguntar, el derecho de no saber, en contraposición al escritor que parecería tener el deber de saber. Es una posición que me parece más cómoda y por eso muchas veces los protagonistas de mis obras de ficción son periodistas, pero son periodistas ficticios y eso genera algunas ambigüedades con el público(…) y también puede generar problemas. Recuerdo que realicé una investigación en una población muy combativa en Colombia y después lo transformé en ficción, en un par de novelas y cada vez que voy a ese lugar me arman unas peleas fuertes porque me dicen “le contamos todo como era y usted lo contó todo mal, usted no entendió, tiene que corregir en la próxima edición”.

El exilio

L.R: Colombia es un país que siempre, por razones de turbulencia interna, tiene que estar en movimiento. Yo creo que Colombia es una esquina de mundo donde quien vaya y analice las cosas puede ver lo que va a pasar más adelante, en términos un poco apocalípticos, esas oleadas de “fin de los tiempos” pasan primero por Colombia y después se riegan. Medio país está por fuera o vive el desplazamiento interno. Cuando fui a México por el exilio, ahí había tantos exiliados colombianos y por tantas causas, que uno no les preguntaba las razones, porque seguramente iban a ser controversiales.

Presencia de la locura en su obra

L.R: Me interesa mirar en los puntos extremos ¿hasta qué punto un país o un individuo mantienen la cordura? Literariamente es un territorio rico y además de riesgo, porque la locura disgrega, es muy difícil armar un personaje coherentemente cuando puede salir disparado hacia cualquier lado y la novela requiere un grado importante de coherencia, las cosas no pueden pasar porque sí.

Tengo una gran frustración y es no ser médico, me hubiera encantado y en mis novelas se enferma todo el mundo, de unas enfermedades tremendas, en cada libro escojo una distinta, me documento muy bien, enfermo a los personajes y luego trato de curarlos, cuando el asunto ya está muy grave llamo a mis amigos médicos y les pregunto cómo salvarlos, les cuento los síntomas, a veces me dicen que cómo los llevé hasta ese extremo, que la cosa está muy grave; tengo un catálogo interesante de enfermedades.

El papel de la familia

L.R: Tuve una maravillosa madre, un maravilloso padre y una infancia feliz, si bien puede sonar a retórica, sí, yo fui muy feliz en mi casa y sin embargo muy consciente de que todo dependía de un hilo, de que una vuelta de tuerca y la familia puede llegar a ser realmente un manicomio y más en nuestras cultura donde es tan fuerte, donde la necesitamos tanto y es al mismo tiempo la fuente de toda seguridad, alegría, de toda cohesión interna, de toda presión y de un sentimiento de culpa tan feroz, porque nada tan poderoso para hacerlo sentir a uno culpable como la familia, siempre está uno en deuda con todos y cada uno de sus integrantes.

La presencia de los libros

L.R: Esa presencia de esos libros (de la biblioteca de mi abuelo) fue clave, porque eran tan bonitos, era tan inquietante que estuvieran ahí, por eso yo creo que a la gente que haga vivienda popular habría que exigirle que junto con el excusado y la cocina y con el porche, tuvieran que poner una biblioteca como uno de los objetos básicos de todos los días, porque donde hay libros los niños leen y se fascinan con los libros y asocian la idea del libro con la idea de la felicidad.

La religión y su obra

L.R: Mi familia no era religiosa, yo nunca fui a misa, ni a esas cosas y como fui a tantos colegios y de todos me echaban, nunca tuve la presión de la religión como una presencia amenazante o coercitiva, entonces para mí, que la he visto de lejos, la fe de los demás siempre ha sido una fascinación, todo lo que es rito, lo que gira en torno a la ritualidad, los convencimientos de la gente, su capacidad de crear mitos. En mis obras no hay una religión vista desde dentro, la novela “Dulce compañía” es precisamente sobre eso, sobre la capacidad de multiplicar el mundo a través del mito.

Foto: Sebastián Jaramillo Matiz, Revista Credencial.

Hot Sur y el misticismo

L.R: En esta novela hay un asesino que mata por razones rituales y de alguna manera tiene ese viso de novela negra. Evidentemente uno de los mitos de nuestro tiempo es el asesino en serie y en la novela yo quise asociarlo a ese sentimiento de “fin de los tiempos”, ese sentimiento apocalíptico que yo detecto muy fuerte en cada uno de nosotros, ese sentimiento de que esto dentro de poco no va a ir más…me parece que el asesino en serie se convierte en un mito contemporáneo porque empieza a ejecutar por mano propia lo que todo el mundo siente que va a suceder, como una especie de ángel exterminador.

Es un personaje tétrico que acaba con un misticismo desbocado y frustrado, así que la novela fue una interesante exploración de ese territorio tan delicado y que los colombianos hemos vivido con tanta intensidad, que es ese contubernio entre la vida y la muerte, porque ha habido momentos en la historia de Colombia donde tú no sabes dónde comienza la una y dónde termina la otra y aunque eso parecería retórico no lo es. Hay momentos en que no está tan clara la idea de que la vida sea mejor que la muerte , cuando la vida no depara nada, no te lleva a ningún lado, no te da educación, trabajo, felicidad y de pronto la muerte sí, esto ha sido muy generalizado en algunas culturas, el rock tiene esa idea muy subliminal, o en culturas sicariales generadas por el narcotráfico, hay una muchachada que puede pensar que quizás la muerte, aunque sea de manera fugaz, podría depararles algunas satisfacciones que la vida no les depara. Entonces ese territorio ambiguo donde la vida se toca con la muerte resulta muy interesante.

La presencia de los hispanos en Estados Unidos

L.R: Siento que actualmente estamos presenciando un “cambio de sueño” y que en el momento en que la gente ha dejado de soñar con eso, en el momento en que su imagen de felicidad no coincide, como en este caso, con lo que se ha dado en llamar “el sueño americano”…cuando ya se ha resquebrajado el sueño, eso ya apunta hacia la caída de ese imperio. Me gusta una frase de Oscar Wilde que dice que “cuando alguien se va, es porque ya se ha ido”, en paralelo se podría decir que “cuando un impero cae, es porque ya ha caído” y lo quise mostrar a través de varios personajes del sur en el sentido amplio, no solamente latinoamericanos, sino una serie de marginales que tratan de vivir el sueño americano y en su manera de ser, absolutamente ajenos a él, por más de que tratan de acercarse (…)Yo los veía como una especie de testigos de ese sueño ya resquebrajado y de la necesidad de fabricar uno nuevo, que no tenemos ni idea de cómo se llame, pero que a través de ciertos gestos de solidaridad, de volver a recurrir a lo humano como método de subsistencia, de ver a tu prójimo, de alguna manera apuntan hacia la construcción de un sueño menos individual, menos pretencioso, menos petulante, menos ambicioso, menos competitivo y más solidario, más humano.

La evolución de los hispano en Estados Unidos

L.R: Para mí era interesante ver el mundo que van construyendo los latinos allí, muchos entre una especie de ilegalidad que se va consolidando por debajo de lo legal. Fue interesante descubrir en Estados Unidos toda una plataforma que van construyendo los indocumentados pero que funciona con la lógica de una sociedad. Descubrí que hay toda una red de hospitales clandestinos en Estados Unidos, donde se atiende no sólo a indocumentados, sino a norteamericanos que no pueden pagar la medicina oficial y quienes ahí trabajan son médicos, cirujanos de primera categoría de otras partes del mundo, que no tienen licencia para ejercer el oficio en ese país. Yo no quería una novela lacrimógena, entiendo que el drama del desplazamiento, la migración y los indocumentados es un drama humano de primerísimo orden, pero al mismo tiempo esa experiencia requiere mucho coraje, así que me interesaba la parte del desafío, el reto, de no dejarse dominar por esa imposición de que hay seres humanos de primera y de tercera. Y de alguna manera ellos son la vanguardia en ese desafío, de no aceptar esa imposición. Lo cual da también muchas situaciones tragicómicas de las que está llena la novela. Quería que la viveza del sobreviviente fuera un componente de la novela.

El papel de las mujeres

L.R: Siento que en mis novelas las protagonistas llevan una voz cantante más notoria. Yo tengo la certeza de que la única revolución triunfante en el Siglo XX es la de las mujeres, lo cual no quiere decir que todavía falte muchísimo y que haya muchas mujeres que lo pasen muy mal, pero la punta de lanza ya pasó, fue una revolución que triunfó y yo tengo la sensación de que si bien hay que denunciar todo lo que falta, las atrocidades y los sometimientos que aún se viven, hay que asumir la responsabilidad de ser revolución triunfante, hay que saber que uno tiene un poderío, una capacidad de decisión y una responsabilidad ante la sociedad que se está formando. Por eso trato de que mis protagonistas se asuman como protagonistas de la historia.

Frente al actual proceso de paz en Colombia

L.R: Todo proceso de paz es necesario, el diálogo entre contrarios es la única manera de tener esperanza de algo. Yo tengo la sensación de que cuanto menos se encierre, cuanto menos palaciego sea, cuanto menos a puerta cerrada se hagan las negociaciones, más posibilidad de éxito tienen, porque un proceso de paz no solamente se hace entre las partes enfrentadas, sino que su éxito depende de que un país lo viva, se lo apropie, un proceso de paz está centrado en el perdón y el perdón es un proceso complejo, que donde no lo vivas, después no lo vas a hacer por decreto. Hay ofensas muy grandes de parte y parte, es un país que ha sufrido, que se ha agredido internamente mucho, así que mientras no sea un proceso de paz vivido y asumido, puede llegar simplemente a ser una firma sobre papel que no tenga verdadero contenido.

Mirada a otros escritores

L.R: Álvaro Mutis es un maravilloso poeta que nos ha influido mucho a todos los escritores colombianos que venimos después, porque de alguna manera le puso palabras a nuestro paisaje. En su prosa hay una novela que a mí me parece genial, que es una de las grandes historias de amor que he leído, una novela donde sí te crees la historia de amor, se llama “La muerte del estratega”, una bellísima historia de amor sabiamente contada.

Por alguna razón los que escribimos en español enfrentamos un problema de prestigio muy evidente, es muy difícil que a un autor lo declaren una gran figura de la literatura universal. Por razones rarísimas, porque en español se han producido muchos de los portentos literarios más notorios, y sin embargo es mucho más fácil para un norteamericano o un francés que lo consideren un grande de la literatura universal, a que eso suceda con alguien que escribe en español. Por eso yo estoy segura de que si Fernando Vallejo fuera francés sería considerado uno de los grandes contemporáneos, porque tiene todo el aliento. Una novela como “El desbarrancadero” es una novela muy poderosa.

Vargas Llosa y García Márquez

L.R: Yo pertenezco a una generación militante de jóvenes muy urbanos que teníamos una reacción bastante violenta frente a esa visión mítica de García Márquez, nos parecía muy decimonónico. Yo hice una tesis de grado, felizmente perdida, donde con mucho atrevimiento hacía una perorata contra Gabo, absurdo porque desde luego es un enorme maestro y el reconocimiento es absoluto. Pero Vargas Llosa en ese sentido era un tipo más cercano a nosotros, luego, políticamente se volvió enormemente lejano, pero “La ciudad y los perros” era la ciudad urbana, era mucho más cercana a lo que nosotros creíamos que se debía hacer en ese momento. Claro, en materia de literatura todos esos juicios son superfluos, porque se hace literatura desde el mito, la historia, el periodismo, desde donde quieras, sin embargo, en los momentos de formación, donde uno está más ávido de recibir influencias, me influyó más Vargas Llosa, además me he leído su obra con el propósito claro de ver cómo armaba la estructura, cómo monta la novela pieza a pieza, porque Vargas Llosa siempre fue in genio de la estructura.

A veces suelo ser muy prejuicioso con algunos escritores y por eso aseguro a veces que no los leeré nunca. Sin embargo, llega el momento en que leo a alguien y termino por llevarme una muy agradable sorpresa. Precisamente esta fue mi experiencia con esta autora colombiana y su novela «Delirio», de a mi parecer, es una de las mejores que he leído en lo que va d este siglo. Sin embargo, ahora no quiero volver a leerla, porque no quiero perder el buen concepto que tengo de ella. Algún día tendré el gusto de volverla a leer.

Gracias por tu comentario Alfonso, me alegra conocer tu experiencia con la obra de Laura Restrepo. Sí, es cierto que a veces encontramos obras y autores que nos «enamoran» y a los que tenemos, así sea momentáneamente, en un lugar muy especial del que no quisiéramos desalojarlos. Pero aunque así sucediera, siempre habrá mucho, y bueno, por descubrir en el vasto territorio de la literatura. Un saludo cordial.

Genial tu nota con Laura Restrepo… Gracias por regalarnos escritos tan buenos como este.. un abrazo amiguita.

Gracias por tu comentario Marjorie.

Sí, para mí también fue un gusto compartir con esta escritora. Un saludo.

Recordada Soraya: Muy buen art�culo. Esto nos hace pensar profundo. Abrazotes

El 16 de noviembre de 2013 14:44, icuestiona

Margarita, gracias por tu comentario y por tomarte el tiempo para leer la nota. Un saludo.